Рассуждение о природе как о полноценном герое игрового фильма. Как окружение влияет на повествование и персонажей, какие визуальные метафоры использует Тарковский и почему считает природу Богом; чем пугает нас фон Триер и от чего предостерегает Херцог. Леван Сутидзе в своем эссе исследует параллели

и противопоставления символики пейзажей в творчестве режиссеров и объясняет, почему актерский потенциал природы безграничен.

Природа – обманчиво покорный бог. В кризисные моменты многие обращаются

в его храм, желая найти приют, обрести себя, очиститься или сбежать от страданий. Кому-то это удается, а кто-то оказывается духовно сломлен в череде жестоких трансформаций.

Говоря о пейзаже и – еще шире – природе в искусстве, важно принимать

во внимание идею, так или иначе стоящую у истоков любой древней религии

и культуры и, соответственно, беспрепятственно перекочевавшую в искусство – веру в одушевленность природы, анимизм.

Многие режиссеры в своем творчестве обращались к философиям анимизма

и пантеизма, помещали героев своих картин в сельскую местность, леса, горы, на испещренные скалами побережья и в жаркие пустыни, а следом задавали вопросы: «как быстро человеческий разум обрушится под давлением доисторических сил

и страхов из подсознательного?» и «какой ценой мы обретем искомое спокойствие, если это вообще возможно?»

Идея первородного созидания, в рамках которой режиссер через природу олицетворяется с демиургом, а человек на экране – с его переменчивым творением, находила свое отражение в фильмографии различных авторов, а среди некоторых произведений занимала едва ли не главенствующую роль. Природу у визионеров, активно практиковавших диалог со зрителем через натуральное окружение, можно очень условно разделить на два типа: это природа-божество, природа-храм (Тарковский) и природа-хищник, враг (Херцог, фон Триер).

Впрочем, стоит признать, что подобный метафизический смысл не может быть применим ко всем картинам. Нередко символика пейзажа лаконична, прямолинейна и выполняет весьма тривиальную, хоть и непростую задачу отражать

и акцентировать настроение как отдельного персонажа, так и всего произведения. Зачастую режиссеры без четко выраженной философской интенции в отношении природы активно используют ее узнаваемые образы как способ воздействия на зрителя через прием «метафорического пейзажа» (здесь мы можем вспомнить МакДонаха, Малика, Звягинцева, Сокурова, Эггерса и самобытные шедевры вроде «Ноября» Райнера Сарнета).

Персонажи картин триады Тарковский-Херцог-фон Триер, на примере которой будет строиться анализ, зачастую сталкиваются с неизбежным переходом от убеждений антропоцентризма к осознанию своей уязвимости перед природой, как божеством, к болезненному перерождению в ее лоне или же к окончательному слому и гибели. Такой сюжет архитипичен, его отголоски мы находим в фольклоре

и мифах большинства народов мира, где силы природы зачастую персонифицируются в мифологических существ, таких как нимфы, водяные, лешие, дриады или малый народец британских островов. Здесь же мы можем вспомнить японские легенды о пауках-оборотнях кумо (также известных как цутигумо), охотящихся на незадачливых путников в горах, призванные своим гротескным ужасом отбить у людей желание отправляться в рискованные экспедиции, или древнеславянское отношение к лесу, как к «пограничной» территории, на которой действуют особые, иномирные правила поведения. В произведениях такого рода стихия самостоятельно либо через фантастических посредников становится полноправным участником и двигателем сюжета, наделяется личностью, становится антропоморфна и вносит свои коррективы в жизнь персонажей, порой как злой рок, а порой словно «deus ex machina» с древнегреческих скен. Здесь же справедливо будет вспомнить близость с историями о перерождении и различных ритуалах «перехода» – возмужании, исцелении и сопряженных с ними испытаний.

Эта сложная, сакральная роль окружения в игровом фильме требует таланта

и чуткости к интерпретации окружения.

Пейзаж так или иначе становится героем фильма вне зависимости от желания автора – персонажи в нем живут, двигаются, находят себя и переживают конфликты. Герой этот может быть уместен, может дополнять и углублять историю, а может сильно выделяться из общей среды и настроения повествования.

Для создателей и героев картин, приведенных ниже, природа в той или иной форме стала полноценным персонажем киносценария. Ее роли изменчивы и непостоянны, а актерский потенциал – безграничен.

1. Дьявол, Бог, Человек

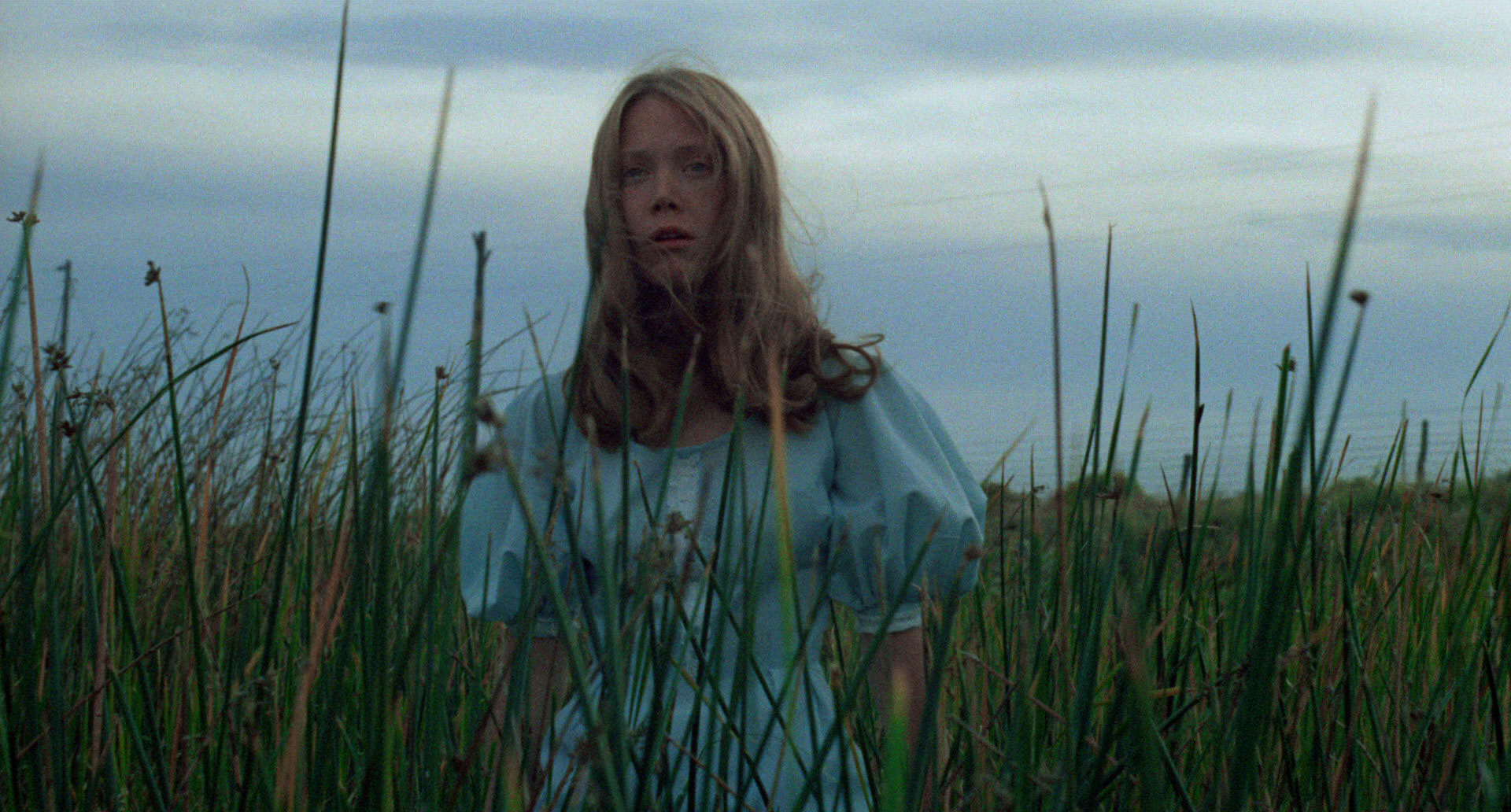

В разговоре о роли природы в игровом фильме обойти стороной жестокий, мрачный взгляд на нее, свойственный Ларсу фон Триеру, кажется настоящим преступлением. Наиболее ярким примером здесь может послужить «Антихрист» (2009) – картина, о которой сказано уже столько, что наивно даже пытаться привнести нечто новое в рассуждения о ней. Однако проигнорировать фильм,

в котором фон Триер устами матери, потерявшей ребенка и вслушивающейся

в детоубийственный ритуал дубов, утверждает, что «природа – церковь Сатаны», никак нельзя. Герои «Антихриста» пытаются скрыться в лесах от всепоглощающей скорби и боли, желая обрести покой через единение с природным, своего рода «утраченным раем». Они ищут естественное избавление от страха, прощение греха, но находят его совсем в другом, жестоком виде – через болезненную трансформацию. Природа не утешает женщину, природа ломает ее, как неправильно сросшуюся кость, чтобы вернуть к изначальному виду, чей замысел в лучшем случае далек от идеалов Просвещения и голоса разума. В интерпретации фон Триера природа – мать, желающая смерти своему дитя, а ее видимая красота в своей сущности оказывается жестока и уродлива. Героиня, стремящаяся излечиться от горя и страха, принимает их как должное, вкушая единение с прежде пугающей ее природой, чья суть – зла и бескомпромиссна. Здесь Ларс фон Триер явно воспроизводит часть идей, уже приглянувшихся ему прежде в сюжете «Медеи» (1988).

Картина-посвящение Тарковскому обращается к лейтмотиву пантеизма

и бесконечным попыткам героев произведений русского классика победить одиночество, приобщившись к божественному через его природную ипостась –

но делает это скорее вопреки философии своего кумира.

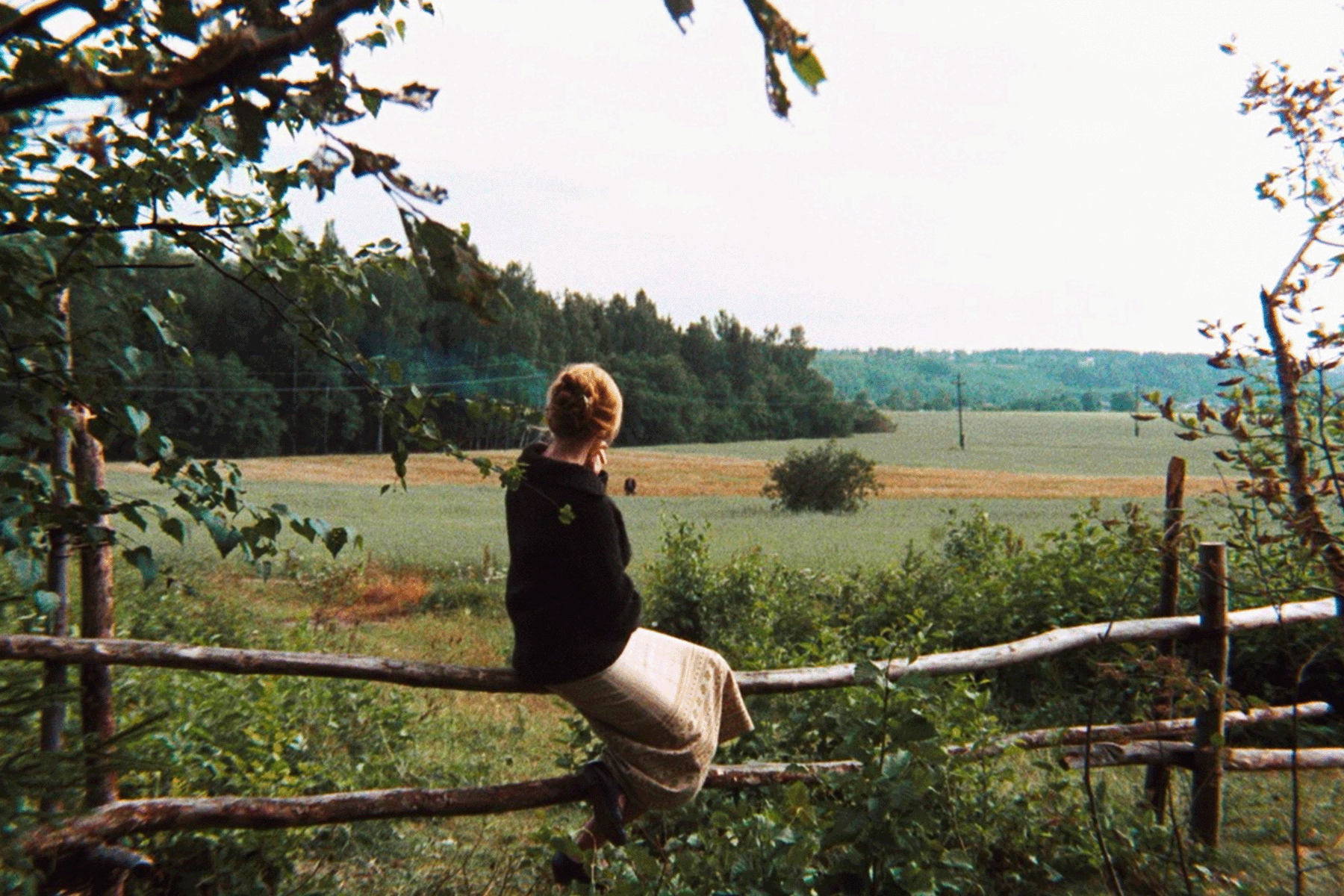

Впрочем, в противовес своему воздыхателю и одновременно идеологическому «оппоненту» из будущего природа Тарковского выступает медиатором, связующим живых героев с миром вечным, прекрасным и одухотворенным. Здесь она материя

и форма, существующая одновременно в двух пространствах – в видимом нам

и в том, что человеку еще только предстоит постичь. Герои стремятся к ней, неуловимой, загадочной, ищут уникальную поэтическую связь подобно астрономам, силящимся перехватить сигналы внеземных цивилизаций.

Дом в «Зеркале» (1974) окружен таинственным сосновым лесом, шумным, шепчущим, беспокойным и притягательным, воспринимаемым как единый организм; черное, искривленное древо в «Ивановом детстве» (1962) отражает искалеченную, израненную душу героя, а попытка воскресить природу

в «Жертвоприношении» (1986) может быть истолкована как метафора жажды излечения или даже бессмертия. Дистрофичное деревце, посаженное Александром и Маленьким Человеком в начале фильма, к финалу картины становится своего рода олицетворением мифического Древа жизни, или, правильнее будет сказать – древа познания жизни. Не углубляясь в анализ библейских, оккультно-алхимических и дохристианских мотивов, которые присутствуют в последней, и по мнению самого Тарковского, главной картине режиссера, можно выделить лейтмотив (местами невротический), которым «Жертвоприношение» пропитано от начала и до конца – жаждой жизни, болезненной в случае с одними персонажами и продиктованной скорее желанием познания у других.

Резвые и неожиданные, звонкие дожди по крышам разрушенных домов, дожди, заливающие гостиничные номера – вода как образ в целом – вообще важный элемент нарратива Андрея Тарковского. Здесь представляется возможным проследить параллели как с часто упоминаемыми в контексте его произведений библейскими аллюзиями, так и с более экзотическими мотивами, вроде свойственных большинству древних народов верований в особую силу проточной воды – живой или мертвой. В мифах румын все водоемы мира стремятся

к Субботней Воде, опоясывающей мир несколько раз, прежде чем низвергнуться

в Ад; у греков земные воды так или иначе ведут в царство мертвых; славяне же считали воду проводником душ и вообще стихией, находящейся к смерти ближе прочих – мельников обходили стороной, а бани считались самым «нечистым» местом.

Пантеистические взгляды Тарковского сложно (но, конечно же, возможно) отрицать, однако несомненно то, что природа в его картинах как минимум наделяется душой, инклюзивным статусом в сюжете и, порой, куда больше говорит о персонажах и их переживаниях, чем их собственные слова. Природа в работах Андрея Тарковского – своего рода психопомп, проводник душ или же божественный аватар, и обращение

к ней едва ли ни единственный способ быть услышанным и приобщенным

к сакральным таинствам.

В отличие от одухотворенных пейзажей с картин Тарковского, в «Стране молчания

и тьмы» (1971) Вернера Херцога человек и природа говорят на разных, фактически взаимоисключающих языках и не жаждут понять и принять друг друга. В этих нездоровых взаимоотношениях нет цельности, нет божественного начала. Человек, по Херцогу, – жадный, завистливый и тщеславный потребитель, вознамерившийся обуздать силы, дарующие ему само право на жизнь.

Херцог прямолинеен, реалистичен – мир в его идеологии враждебен. Его откровенно раздражает транслируемая многими художниками интенция, что человек должен слиться с природой для обретения гармонии. Испытывая уважение к натуре и ее одухотворению, Херцог четко понимает, что в ней нет места сочувствию

и жалости – она убъет вас при первой возможности. Люди могут оставаться наблюдателями, но никак не участниками жизни, разворачивающейся в лоне природы. Мы здесь – еще большие дикари, чем автохтонные народы из фильма «Агирре, гнев божий» (1972), на протяжении веков обитающие под покровом южноамериканских лесов, «живущие ландшафтом» и являющиеся его частью.

Так, даже в работах, основанных на документальном материале, Херцог вкрапляет нарративные конструкции, использует художественные приемы повествования

и в том числе обращается к проблеме трудных взаимоотношений человека

с природой. В «Человеке-гризли» (2005) также присутствует идея беспечности

и тщеславности человеческого духа – раз за разом испытывающего смерть

и в конце концов находящего ее в лапах медведя. Закономерный и, пожалуй, неотвратимый финал по мнению Херцога. Пейзажи в картинах немецкого режиссера используются и как аллюзии человеческих недугов. Конкистадоры, окунающиеся

в смерть, находят успокоение, когда «засыпают» посреди туманных тропических лесов Южной Америки.

Но не одно только человечество, по мнению Вернера Херцога, страдает от этого сомнительного взаимопроникновения: человек насилует природу, низводя ее до голых, пустынных ландшафтов как в фильме «Фата-Моргана» (1971).«May the Secret Kingdom of the swifts be around till the end of time, as the lyrics to this song suggest» («Да пребудет тайное королевство стрижей до скончания веков, как сказано в тексте этой песни») – такие слова предшествуют финальным титрам в «Белом алмазе» (2004), где съемочная команда решила сохранить в тайне то, что кроется под низвергающимися потоками могучего гайанского водопада.

Как в «Агирре», так и в вышедшей годом ранее ленте «Фата-Моргана», Вернер Херцог не без сожаления акцентирует то жуткое и непоправимое, что сотворило человечество с природой.

2. Мрачные пейзажи кино

Не столь философски-тяжеловесную, однако вне всяких сомнений значимую роль пейзажа можно проследить в образах природы из фильмов Теренса Малика. В них она часто используется, как визуальная метафора конфликта: буйно трепещущие

на ветру бескрайние поля пшеницы в «Днях жатвы» (1978) отражают беспокойную жажду свободы и молодость героев; исполинская гора, возвышающаяся над бесплодием американских равнин «Пустошей» (1973), в определенный момент становится практически макгаффином картины, символизируя собой недостижимую, эфемерную цель героев.

В «Тайной жизни» (2019) Малик возвращается к проверенному и безусловно работающему приему – здесь деревенька Санкт-Радегунд, затерянная посреди австрийских лугов, окруженных величественными, невозмутимыми горными хребтами, становится аллегорией мнимого спокойствия, недостижимости для мирских бед, грязи и боли. На контрасте с ужасами войны умиротворенные, меланхоличные и вместе с тем внушающие неподдельный трепет пейзажи напоминают людям о несущественности своих даже самых страшных проблем

в масштабах целой вселенной. Монументальные горы выступают наблюдателями суетливых человеческих жизней, дрязг и трагедий в быстро меняющемся мире,

где лишь природа остается нетронутой.

«Тот, кто создал мир – создал и зло», – говорит один из героев картины.

И действительно остается неизвестным отношение циклопических пейзажей

к происходящим ужасам – вероятно, им плевать на судьбы людей, подобно мертвому Богу Ницше. Нам остается лишь гадать, являются ли они метафорой внутренней красоты и силы земледельца Егерштеттера и его семьи или же жестокой насмешкой над тщетностью маленькой человеческой жизни.

Схожим образом, но все же в несколько иной манере – подобно меланхоличной живописи прерафаэлитов – формируют настроение прекрасного одиночества зеленые пейзажи грубых ирландских островов в трагикомедии «Банши Инишерина» (2023) (реж. Мартин МакДонах). В каждом кадре, в каждом пейзаже вымышленного острова Инишерин сквозит характер места и живущих им людей. Здесь пейзаж одушевлен и одухотворен. Инишерин – это люди. Скука и одиночество в лоне чудесного божественного творения, изолированного от мира, чьи берега не решилась тронуть даже бушующая гражданская война, воплотившись разве что элегантной аллегорией во взаимоотношениях главных героев. Здесь микрокосм обитателя ирландских холмов согласуется с внешним, а люди становятся неотъемлемой частью ландшафта. Абсурдный конфликт и карикатурность персонажей смотрятся как нельзя органично на фоне этого отрешенного от судеб мира, скучающе-прекрасного места.

3. Человек в заложниках и под покровительством

Природу можно демонизировать, обожествлять, дружить с ней или пытаться покорить; она может служить проводником философии автора, воплощать его страхи или бессловесно, но поэтично отражать надежду.

Вне зависимости от роли природы в повествовании, остается неизменным высокое значение пейзажа в киносценарии. Грамотно выстроенный фон, несколько длинных кадров, полет над ландшафтом – и характер героя, его мотивация, реальность,

в которой ему приходится или только предстоит существовать, становится глубже, понятнее и ближе к зрителю. При желании режиссера и сама природа становится полноценным героем, а в некоторых случаях едва ли не самым пугающим

и могущественным антагонистом. Бескрайние ли леса, полные ли миражей пустыни, темные ли глубины океана – все дикое и первозданное по-прежнему остается вшито в подсознание человека, как нечто опасное, и не пользоваться таким просторным для маневров приемом, пожалуй, непростительно.